Posiblemente la frase del ex Presidente intente abonar la idea de que los Argentinos “descendemos de los barcos” europeos, civilizados de Inglaterra y Francia como hubiera querido el delirio de Sarmiento, Alberdi, Avellaneda y la generación del 80´que promovió esa inmigración para “civilizar” la Nación. Un soñado país blanco.

Sin embargo, su afirmación niega, oculta e in-visibiliza la verdad histórica. Tal vez porque sus aliados poseían desdorosos apellidos esclavistas. O para ocultar que la explotación, degradación y aniquilación de millones de seres humanos, los genocidios de los originarios, los negros y los gauchos, constituyó el turbio y negado origen de la clase dominante y su apropiación de las tierras y de la riqueza de nuestra patria.

En barcos llegaron también, aquellos negros esclavizados del África subsahariana a América desde el siglo XVI, fundamentalmente a los puertos de Cartagena de Indias, La Habana, Veracruz y Buenos Aires.

Entre 17 y 20 millones de personas que fueron traídos forzosamente para reemplazar la mano de obra indígena, exhausta por la explotación inhumana que sufrieron. En sucias bodegas infestas, hacinados, hambrientos, forzados y sometidos violentamente por esclavistas que inauguraron el comercio y la trata de africanos. Muchísimos no resistían las condiciones de esas espantosas travesías de ultramar. El caso extremo fue un barco de la Compañía de Guinea, que en 1702 llegó sin sobrevivientes a Buenos Aires.

Paradójicamente para quienes inauguraron, con el esquema civilización y barbarie, la matriz del pensamiento nacional que aún subsiste, los países que desarrollaron la cacería y el comercio de seres humanos, fueron Francia, Portugal, Inglaterra, Holanda, adalides de la civilización para la clase dirigente e intelectual Argentina que llamó bárbaros a las víctimas de tales atrocidades. Para posibilitar la transformación de un ser humano en cosa, en mercancía que se compra y se vende, fue necesario un andamiaje legal y religioso que justificara esas prácticas degradadoras. Por ejemplo, bulas papales autorizaban la venta de estas personas.

El discurso racial, avalado “científicamente”, la categoría de “raza”, fue decisivo para justificar la esclavitud como motor de la explotación capitalista y la acumulación originaria del capital, ya que supone la jerarquización e inferiorización de determinados colectivos étnicos para justificar su dominio por los grupos” superiores”.

SUEÑOS DE LIBERTAD

Otra mentira histórica es que los esclavos hayan aceptado mansamente su destino. Durante los tres siglos se revelaron y lucharon con enorme coraje y valentía contra el opresor, buscando su libertad. La fuga a los “quilombos” (refugios donde escapaban los esclavos) fue una de las vías de liberación.

La historia poco habla la epopeya del quilombo de Palmares, Brasil, que durante 20 años mantuvo a raya el asedio de los Portugueses. Por estos lados las “invasiones inglesas”, despertaron sus expectativas, por esas ideas que traían los británicos de transformar la esclavitud en trabajo asalariado, forma de opresión y dominación mucho más conveniente para el sistema capitalista. Pronto Beresford se ocupó de abortar sus esperanzas. La asamblea del año XIII declamó la libertad de vientres que suponía la libertad de los hijos de esclavos por nacer, lo que prácticamente nunca se concretó. Recién en 1853, la constitución nacional establece la abolición de la esclavitud.

DE BRASIL A SAJAROFF

En Brasil, la esclavitud se aplicaba principalmente a las plantaciones, de azúcar, tabaco, caucho, algodón etc. las condiciones son de exterminio. Rebeliones y fugas son permanentes. El emperador Pedro I distribuye a sus hacendados amigos los esclavos que comercia la Corona Portuguesa. Es la situación de los padres de Manuel Gregorio Evangelista, que nace en Santa Catarina, al sur de Brasil, en 1837. Se supone que Junto a su esposa, su hermano y otras familias, escapó de los cafetales donde estaba esclavizado, hasta llegar a San Jorge primero y radicarse, a fines del siglo XIX en “La capilla”, hoy Ingeniero Sajaroff, una pequeña población rural situada aproximadamente a 15 km de Villaguay, zona de extraordinario encuentro cultural y étnico, historia negada y desconocida, en la que los fugitivos conviven junto a criollos y originarios, Judíos del este europeo e inmigrantes de variados países.

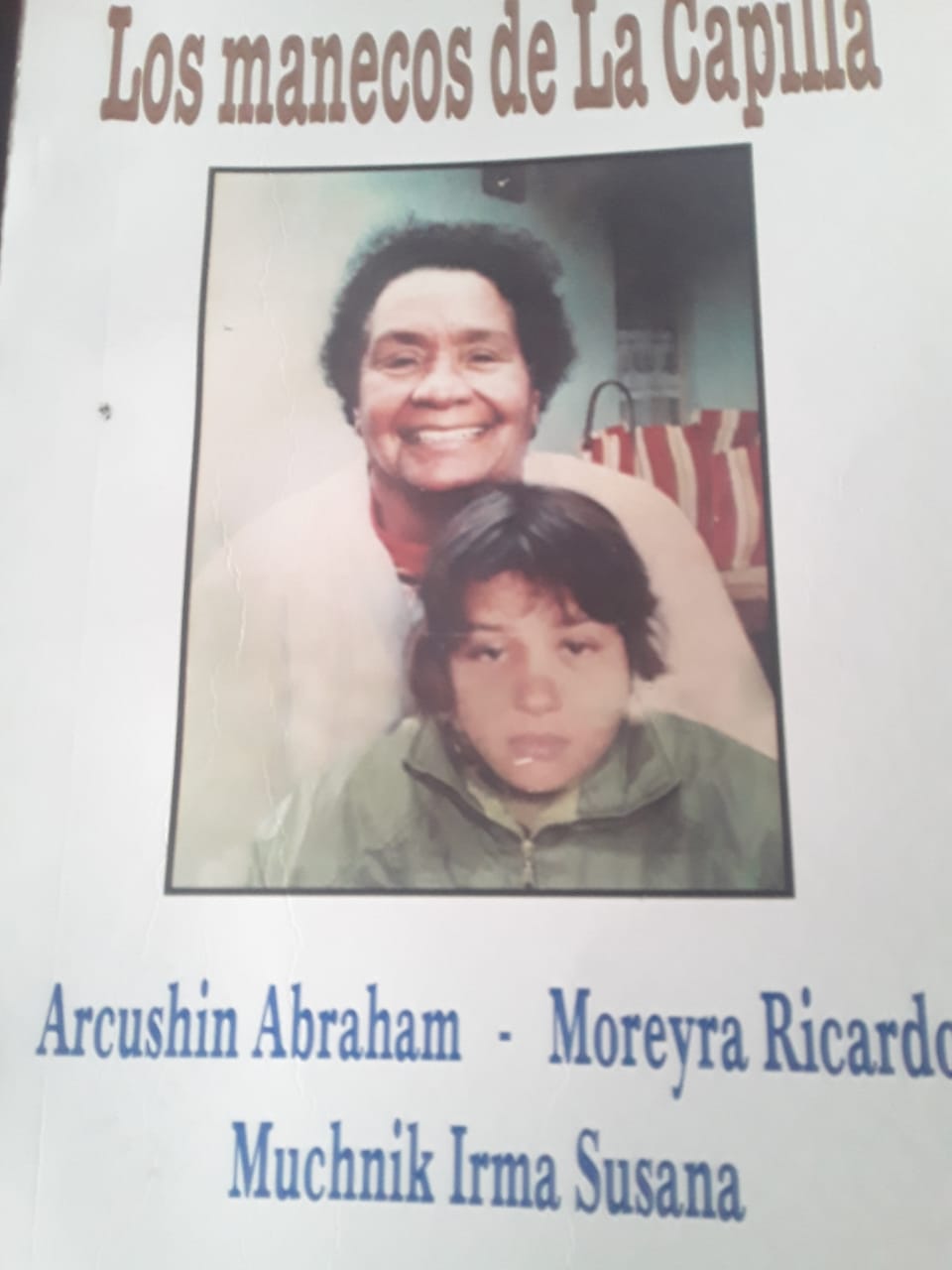

Hoy la cuarta generación de este esclavo afrobrasileño, sigue habitando en esa localidad mágica del centro de la provincia de Entre Ríos, conocidos como “Los manecos”.

Tuve la oportunidad, hace poco, de conversar con Soledad e Isabel (cuarta generación de Manecos) y de acceder a esta historia, entre mitos y leyendas, de los afro-descendientes en Entre Ríos.

El profesor de historia Ricardo Moreyra me aportó además valioso material bibliográfico para comprender la epopeya y los efectos vivos de la presencia afro en la vida del pueblo (1 y 2)). El relato está basado en la tradición oral que se fue transmitiendo inter-generacionalmente y es aun materia de investigación. Soledad, Isabel y Severo, de la cuarta generación de Evangelista, refieren que “Hubo una guerra y Manuel Gregorio se ocultó bajo los muertos, luego huyó con su familia atravesando la selva. En el camino que hicieron descalzos, con grilletes, caminaron durante las noches para no sufrir el sol. En el camino encontraron gente de campo que les cortó las cadenas. Un bebé que llevaban consigo muere, y como no tenían dónde enterrarlo, lo envolvieron en un mortajo y lo depositaron en la horqueta de un árbol alto, para que los animales no se lo coman. Al llegar a Entre Ríos, primero se instalaron en San Gregorio, allí se quedó Valentín, hermano de Manuel Gregorio, y este último se instaló en “La capilla””(2).

Brasil fue el último país sudamericano en abolir la esclavitud en 1888 y esta fuga de esclavos a tierras entrerrianas se dio a mediados del siglo XIX, lo que era habitual sobre todo en contexto de guerra, cuestión que concuerda con la “novela” familiar. Es probable que la contienda citada como contexto de la huida, haya sido la “guerra de los farrapos o la de la “triple alianza. Estas fugas eran premeditadas, casi imposibles si no contaban con un baquiano conocedor de las rutas hacia el sur y en general se trataba de pequeños grupos de hombres con o sin compañeras (indígenas o esclavas).

“El camino hacia la libertad no era corto ni estaba librado de peligros que podían costar no solo la libertad en juego, sino la vida de quienes fugaban. Hacia mediados del siglo XIX era común el accionar de gavillas de bandidos que se dedicaban al contrabando, no solo de elementos materiales sino también de afro-descendientes libres o fugados, como los casos del grupo comandado por el brasileño Alejandro, el de Laurindo José de Costa, quienes capturaban afro-descendientes en territorio uruguayo y lo vendía como esclavos en Brasil. Tan habituales eran las fugas e importantes las pérdidas económicas que significaban para los terratenientes Río-granadeses que suscitaron diversos reclamos inter-estatales y dieron origen a distintos tratados de extradición de esclavos fugados a lo largo del siglo XIX, con diversos gobiernos, incluso el de Urquiza y el diplomático brasilero José María Da silva Paranhos, que nunca entró en vigencia y quedó sin efecto en 1860, tras la adición de la frase “ y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar territorio de la República” al artículo 15 de la constitución de 1853.

CULTURA, RELIGIÓN, MUSICA Y CEMENTERIO AFRO EN”LA CAPILLA” (INGENIERO SAJAROFF)

Según cuenta el historiador Ricardo Moreyra, los gauchos que recibieron al grupo de esclavos fugados primero en San Gregorio y luego en “La capilla”, pasaron rápidamente de la perplejidad y el asombro y a la solidaridad al ver llegar a los esclavos en condiciones penosas. Los integraron al trabajo rural y ayudaron a construir sus ranchos en el conocido “Galpón de los Manecos”, en cuyo patio plantaron el Ubajay que los acompañó en su largo recorrido hacia la libertad y en el que desarrollaron su cultura. La música era allí cotidiana. Manuel Gregorio bailaba hasta que se acababa la bebida y se terminaban los toques de tambores, momento en el que pedía más cachaza para reanudar el baile. Tambores y tamboriles sonaban permanentemente en las primeras décadas del siglo XX, con dos expresiones musicales diferentes: música de tambores y cantos tristes, letárgicos sin acompañamientos de tambores. Los velorios de los “angelitos” suponían cantos y bailes muy lentos llegada la medianoche. Posteriormente, el tío Sanso tocaba y bailaba, tchotis, chamamé y polcas. Es conocido el enorme aporte que a la cultura y la identidad han realizado los afrodescendientes, en el caso de la música, en nuestra región, en los orígenes del tango y el candombe. En el maravilloso libro de Moreyra se cuenta la compleja inserción que los afros tuvieron con el resto de grupos étnicos que configuraron la rica zona céntrica de la provincia de Entre Ríos. El “santo negro” que era consultado para saber, según la posición que adoptaba en la rama de un árbol, la dirección en la que se perdían los animales, hasta la procesión iniciada por los manecos en la década del 50´que terminó por su intercesión con los casos de poliomielitis que azotaba a la población de “La capilla”. Los esclavos afrodescendientes fueron de apoco enterrados en un cementerio que se fue deteriorando poco a poco, que incluso llegó a estar al lado de un basural, un camposanto en el que solo se enterraban a los negros, conocido como el “Cementerio de los manecos”, puesto en valor, con justicia , actualmente por la provincia, con el fin de rescatar esta extraordinaria historia de los esclavos que encontraron su libertad en el centro de Entre Ríos y que junto con los originarios, los gauchos, los inmigrantes judíos, alemanes, suizos, etc. Fueron desarrollando las raíces de nuestra identidad y que debemos mantener firme en la memoria, contra el olvido y la ceguera.

(*) Psicólogo. MP243

1- “Los manecos de la capilla” de Ricardo Moreyra”

2-“Afrodescendientes en Entre Ríos. Oralidad y Arqueología histórica en torno al caso de Ingeniero Sajaroff, departamento de VIllaguay” Alejandro Richard y Cristian Lallami Conicet.