Hablar de las mujeres en el proceso de la independencia es entrar en un terreno no tan conocido y tiene mucho que ver con que gran parte de los discursos de la historiografía de finales del siglo XIX ha construido un estereotipo femenino: ser madres, amas de casa, dóciles y sin intervención en la vida pública y política.

Una situación distinta se dio cuando el fervor patriótico impulsó a muchas de ellas a sumarse a las luchas independentistas y abrazaron decididamente la causa, participando desde distintos lugares: ofreciendo sus casas para que se organizaran tertulias y que se discutan las ideas políticas, tal es el caso de María “Mariquita” Sánchez y también de Flora Azcuénaga, que se comprometieron y formaron parte de las logias políticas de ese momento. También, Remedios de Escalada de San Martin que, a pesar de su juventud, perteneció a la sociedad patriótica y alentó a mujeres, sobre todo de la elite, a que donen y aporten para armar los ejércitos.

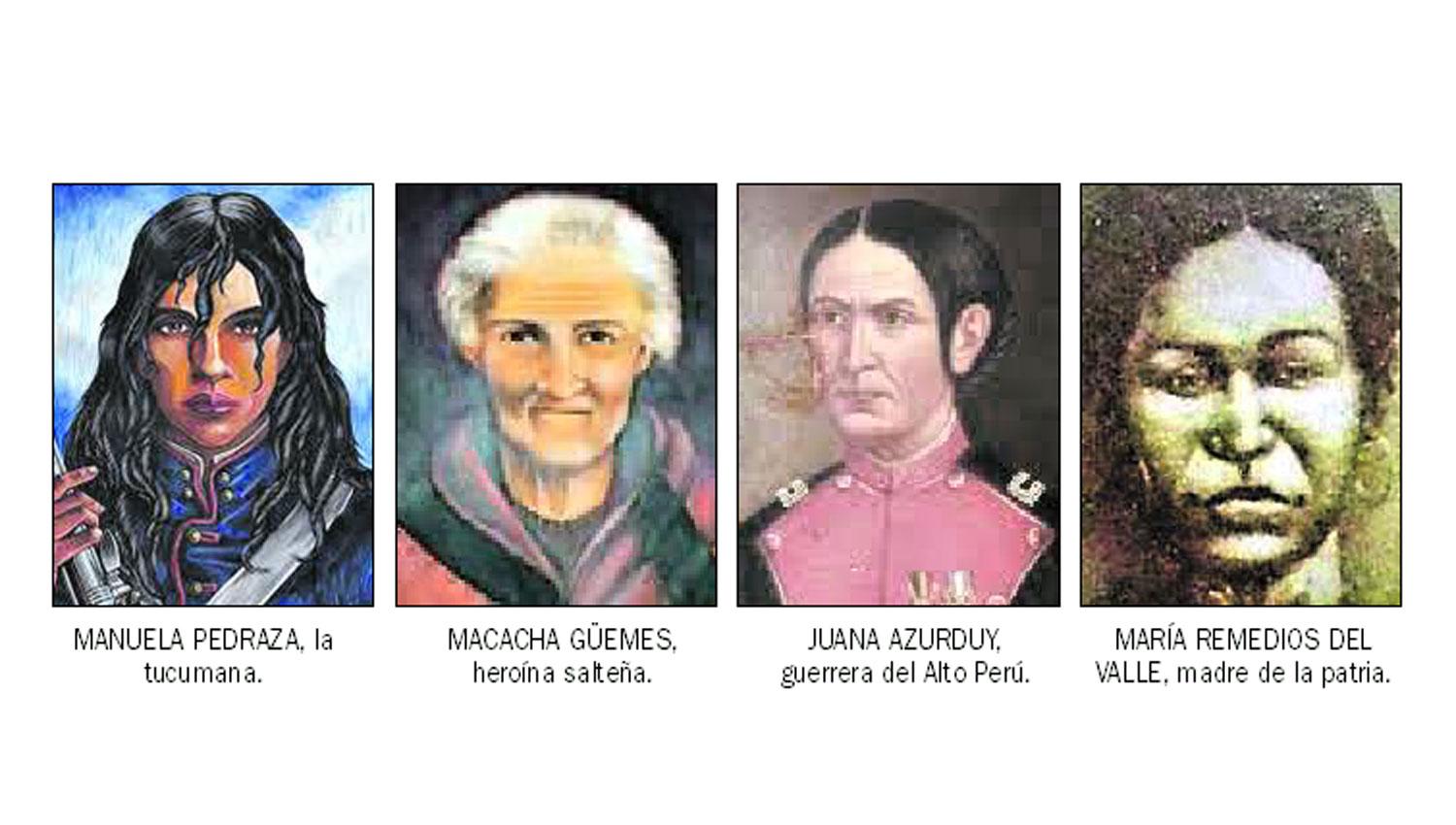

Cuando pensamos en la cuestión de la independencia, la historia tradicional ha omitido el lugar de mujeres como Manuela Pedraza, Juana Azurduy, Remedios del Valle, Macacha Güemes, entre otras, que asumieron una gran responsabilidad con la revolución y participaron activamente en el frente de batalla. Para ellas, abrazar la causa patriótica fue no solo donar joyas para las campañas militares, cantar el Himno, confeccionar uniformes, distintivos y banderas como lo cuenta la propia Mariquita Sánchez, sino también cumplir funciones, a veces peligrosas, como mensajeras, portadoras de documentos secretos y encargadas de tareas de inteligencia y guerreras en el frente de batalla. Muchas veces su participación fue clave para el triunfo en los enfrentamientos contra los realistas.

De una larga lista, por ejemplo, María Remedios del Valle, parda y analfabeta, tuvo un heroico desempeño en el Ejército del Norte. La historia la recuerda como la “niña de Ayohuma” que auxilió a las tropas vencidas del General Belgrano, pero su actuación fue mucho más que asistir en la derrota: combatió desde el principio hasta el final en las campañas del Alto Perú, en el regimiento de artillería de la Patria. En una ocasión, siendo prisionera de los realistas, ayudó a huir a los jefes patriotas y luego logró escapar. Fue también bautizada como “madre de la patria”, peleó con agallas, asistió a los heridos y por esta razón Belgrano le dio el grado de capitana.

También Juana Azurduy quien, pese a las negativas de su esposo, Manuel Padilla, se incorporó al ejército desafiando las normas sociales. De hecho, desde 1812 actuaron casi siempre juntos. Entonces, la guerra en el Alto Perú se había convertido en guerra de guerrillas o de republiquetas, por estar al mando de caudillos locales. En este tipo de acciones irregulares, que poseen más decisión y audacia que recursos, las mujeres ocuparon un lugar preponderante. En efecto, en todas las zonas rurales, montes, selvas, grandes alturas y caminos polvorientos recorridos a lomo de mula o caballo, dieron batalla a los realistas con armas, que tuvieron a mano: piedras, lanzas o pertrechos capturados al enemigo.

Después de la batalla de Salta, Juana Azurduy y sus cuatro hijos se refugiaron en el monte. Cuando regresaron a Chuquisaca, la notable amazona, formó y combatió con el batallón de los Leales, también integrado por mujeres como Teresa Bustos de Lemoine y una treintena más, conocidas como Las Amazonas. Con más bravura que armas, si bien tuvieron derrotas en batallas campales, lograron mantener a raya a las fuerzas enemigas.

En1814, la persecución a Padilla fue tan intensa que Juana se ocultó con sus hijos en la zona pantanosa del valle de Segura, donde sus cuatro hijos murieron. Pero Juana siguió combatiendo para defender, como le dijo en una carta a Belgrano, su “dulce libertad”. En 1816 comenzó a ser nombrada en los partes y misivas de guerreros patriotas y españoles. Se destacó su valentía en la batalla de Tarabuco, cuando peleó embarazada de su quinta hija y logró vencer a los realistas y arrebatarles la preciada bandera cuando huían del campo de batalla. Por esa acción, Belgrano le obsequió su espada y recibió el grado de Teniente Coronel en 1816, año en que falleció su esposo. Pese a los infortunios, Juana Azurduy siguió combatiendo, incluso con su hija en brazos. Ya entonces era un mito por ser mujer y guerrillera y, aunque sin instrucción militar, era capaz de conducir acciones militares como jefa de caballería. Peleó en más de dieciséis combates y fue una heroína a la que le atribuyeron características varoniles por su valentía y destreza.

Ante la sorpresa general, las mujeres lograron abrirse camino como guerreras y ser toleradas como tales. Sin embargo, los apelativos con los que fueron referidas, dan cuenta de los prejuicios epocales, tildadas de varoniles por su valentía o como madres o hermanas en la asistencia de los enfermos y caídos, sus actuaciones fueron minimizadas o silenciadas.

Así transcurrieron muchas de ellas el proceso independentista, pero a la hora de formar gobierno, las nacientes naciones se olvidaron del arrojo desplegado por las mujeres en los campos de batalla.

Cuando el Congreso de Tucumán puso fin a la revolución en 1816, sólo dos figuras femeninas ocuparon un rol protagónico: Santa Rosa de Lima, nombrada patrona de la Independencia, y Lucía Araoz, la rubia de la Patria que fue coronada reina del baile realizado por su padre, el gobernador Bernabé Aráoz, el 10 de julio de 1816 para celebrar la declaración de la Independencia.

El ciclo revolucionario que comenzó el 25 de mayo de 1810 fue propicio para desligarse de viejas ataduras sociales. En el estallido de las contiendas y frente a la débil institucionalidad política, las mujeres gozaron de ciertas libertades. Pero estos momentos de cambio fueron transitorios. Poco a poco, la imposición del orden volvió a colocar a las mujeres en la trastienda doméstica. Pero la nueva domesticación no implicó una vuelta al pasado: a las funciones de madre y esposa, se sumaron otras tareas tendientes a dirimir los destinos de la patria.

En este 9 de julio, también es importante pensar cual fue el papel de las mujeres en la independencia. Incorporarlas es reescribir la historia y es también pensar en un relato mucho más justo, más allá de las veintinueve firmas de diputados varones.

Tekoá. Cooperativa de Trabajo para la Educación