Contaba Margarita, su hermana mayor, que Elsy fue tomada por un pavor y una desesperación paralizante. Su familia, sus padres, sus hermanas se hundieron en un pánico y un desaliento espeluznante. A Karl, su padre, la angustia lo afectó físicamente y padeció una isquemia cerebral cuando se enteró. Ella se fue, sola, a un departamento, necesitaba pensar, confundida, no sabía qué hacer. Durante años sufrió insomnio en esas horas, esos instantes vacíos en la noche, en que los monstruos de la Dictadura secuestraban “subversivos” de la pluma y la palabra, por tener la osadía de imaginar personajes como Gaspar, el vendedor que comenzó a andar cabeza abajo o Víctor, ese elefante que ocupaba mucho espacio, y se animaba a revelar a sus congéneres, los abusos de los humanos, que los encerraban y explotaban. Esas creaciones literarias entrañables, por las que fue reconocida por el mundo, con el premio Hans Christian Andersen, en el año 1976…

Este año, en el que se cumplirá en diciembre el 40 aniversario del fin de la Dictadura, es sin duda propicio para reflexionar sobre el destino que tuvieron los libros, como vehículos de la cultura, durante esa noche demasiado larga y cenicienta del pueblo gris.

Los libros tachados de subversivos, fueron prohibidos, censurados, quemados y sus autores perseguidos, secuestrados, y también desaparecidos. Por eso, Elsa Bornemann, en ese período espantoso en el que vio públicamente una de sus obras en las listas negras, evitó encontrarse con sus padres, o lo hizo en lugares de menor exposición: “Yo lo único que hice fue escribir”, les dijo como justificando una falta. Para colmo, el contumaz levantamiento de Víctor, ese elefante que sublevó a los animales del circo, llamando a una huelga general contra dueños y domadores, no fue una obra escrita durante el golpe cívico, militar y eclesiástico, sino un año antes, allá por 1975. A ellos no les importó ese dato, paranoicos y megalómanos se apropiaron del reclamo del Paquidermo y de sus subyugados compañeros de prisión, revelando así los censores a quiénes servían con obsecuencia. El alucinado decreto señalaba que los cuentos contenidos en el libro, tenían un” rol de adoctrinamiento” con el “agravante a la moral, a la iglesia, a la familia, al ser humano y la sociedad que éste compone” y del que se sentían “garantes”.

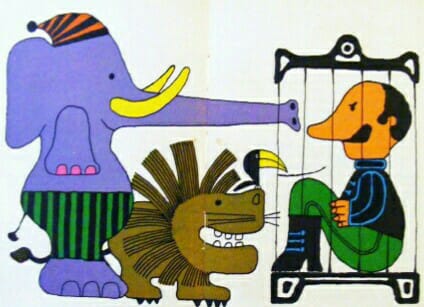

Elsa Isabel Bonremann amaba los animales y detestaba los circos que los encerraba y castigaba. En el cuento “Un elefante ocupa mucho espacio”, los enjaulados se liberan de los hombres y de los látigos. El elefante Víctor lidera la huelga general de animales. Explica al León que el verdadero Rey, del que hay que liberarse, es el hombre; y al osito, que no ha conocido otra realidad que la del sometimiento, que no son los humanos los que le dan techo y comida como siempre ha creído, por haber nacido en el circo, sino quienes se llenaban de dinero con su trabajo.

Años más tarde, pasada la pesadilla de la Dictadura, Elsa concluía que los represores “nos consideraban como pueblo-animal, circo país, pueblo-animales…ellos se sintieron los domadores, se auto dedicaron la mayoría de los cuentos.”

Ese tipo de guerra libraron los asesinos, una cobarde e inusual batalla contra la cultura y sus indefensos y geniales artistas. En ese pueblo triste y plomizo, los ciudadanos debían censurar sus opiniones, sus juicios, sus ideas y sentimientos, obedecer las ideas impuestas. No había lugar para el pensamiento ni la imaginación. Porque cavilar, discurrir, razonar, reflexionar, implicaba cuestionar un Orden de cosas dadas ya, definitiva y naturalmente. Y pensar significa, precisamente, Interrogar aquella “verdad” que se presenta como natural e incuestionable. Sobre todo si ese mundo de reglas, si ese concierto de ideas es, además de impuesto e injusto, fundado en inquinas y desigualdades. Porque pensar, no es sino, poner en cuestión un orden tenido por inalterable. Eso le pasó, por ejemplo a Gaspar que decidió, un día, contra todas las convenciones, caminar sobre sus manos. “Es un loco! Gritaban todos al unísono, “¡Es sospechoso! Dijeron los policías al detenerlo. Me rechazan porque soy el primero que se atreve a cambiar la costumbre de marchar sobre las piernas…si supieran qué distinto se ve el mundo de esta manera me imitarían…”, respondía Gaspar. Detenido ya por los uniformados, les preguntó si estaba prohibido caminar de aquella forma, desatando una grave controversia, porque su extraña conducta no figuraba como delito en ningún código.

Elsa Bornemann fue una escritora genial, dedicada especialmente a la literatura infantil, a estimular, no solo el pensamiento y la imaginación de los niños, sino también a ayudarlos a procesar una realidad plena de angustias, desafíos y mandatos. Sigue siendo una brillante alternativa. Inteligente y lúcida, a esa ideología boba de chanchitos que, previsores y calculadores, enseñan a los niños, el aburrido ejercicio de adaptarse, sin sobresaltos, a los peligros del orden burgués, o a las desdichadas jóvenes que juegan su destino y su libertad en el rescate y la salvación de un príncipe.

Elsa nació el 20 de febrero de 1952 en el Barrio Parque de los Patricios, en la ciudad de Buenos Aires. Tenía 23 años cuando escribió “Un elefante ocupa mucho espacio” y 25 cuando vivenció las filosas garras de la censura. La primera edición de esa obra luminosa, fue ilustrada por el dibujante rosarino Ayax Barnes. Él y su esposa, la escritora de cuentos infantiles Beatriz Dourmerc, sufrieron también el asedio de la persecución, la censura y el exilio. Beatriz escribió un relato que tituló “El pueblo que no quería ser gris”. Narraba la historia de una comarca en la que sus pobladores se rebelaron contra la orden del Rey de pintar todas sus casas con ese anodino color. Es que la censura lanza sus municiones de tristes tonos contra la alegría, la vida, la diversidad, la creatividad, el pensamiento crítico, la desobediencia, la rebeldía y la peligrosa idea de soñar otros mundos posibles, plenos de vivos colores. Mundos felices de luminosas y bellas palabras, que escapen a la monotonía brutal de las tiranías. Estas maravillosas obras invitan a explorar, imaginar e inventar otra realidad, a atreverse a soñar un mundo mejor, “porque de lo posible se sabe demasiado” como decía Silvio Rodríguez.

Al comenzar el año en el que se cumplirán cuarenta años de la recuperación de la democracia, resulta crucial analizar los efectos que las prohibiciones y tachaduras sobre la imaginación y el pensamiento de un pueblo y una cultura, ha tenido y tiene la censura. Elsy se emocionaba cuando, recuperada ya la libertad, docentes y viejos lectorcitos le pedían su firma en ediciones originales, ganadas por la humedad, el fuego o el humus del oscurantismo. Aquellos libros escondidos, rescatados del terror o las llamas. Pero más allá de esa conmovedora vivencia, la huella indeleble, la pisada siniestra del veto y la impugnación al pensamiento comprometido, es seguramente un rastro, un sendero doloroso que no se repara tan fácilmente. Una herida abierta sobre nuestra inteligencia con gravísimas secuelas. Tal vez hoy, como decía Foucault, no sea necesaria la prohibición, la censura de aquellos saberes que denuncian atropellos e injusticias. Quizás el poder opere menos por la represión que por la producción de un sujeto acrítico que aprenda a repetir sus dictados e intereses. Un poder que no oculta torpemente la verdad a través de la censura, sino que muestra y exhibe lo que desea que sea pensado como un sentido común, un poder que aturde, que tiene los medios para cautivar y confundir a los individuos en la repetición de su “verdad”, para imponer “su pensamiento” único, unilateral y gris.

Por eso es necesario rescatar aquellos escritores y aquellos libros que nos ayudaron y nos ayudan a pensar. A recordar en toda su vigencia a Elsa Bonermann y hoy, también especialmente a otro autor, que comprometió su obra, su estética y su ética en la revelación de la violación de los derechos humanos. Digo especialmente, porque este 12 de febrero, se cumplieron 39 años de la muerte del genial Julio Cortázar. Meses antes, en noviembre de 1983 había vuelto a Buenos Aires, después de un exilio que fue primero elegido y después impuesto por las circunstancias. Es una pena que fuera, en esa ocasión, prolijamente evitado y ninguneado por las nuevas autoridades democráticas. No fue recibido por el entorno del presidente, que asumiría un mes después, por su compromiso con la revolución cubana y la causa de los derechos humanos. Aquella por la que escribió un “nuevo elogio de la locura” instando a imitar la maravillosa y valiente transgresión de las Mujeres que enfrentaron al tirano y desobedecieron con dignidad pintar de cualquier gris este mundo, demasiado triste ya, y lo hizo, con estas palabras, con las que concluimos este texto, en su homenaje:

“Sigamos siendo locos, madres y abuelitas de la Plaza de Mayo, gentes de pluma y de palabra, exiliados de dentro y de fuera. Sigamos siendo locos, argentinos, no hay otra manera de acabar con esa razón que vocifera sus slogans de orden, disciplina y patriotismo. Sigamos lanzando las palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo”.

A Julio, a su ética, su estética y a su vida, este humilde homenaje.

(*)Psicólogo. MP 243