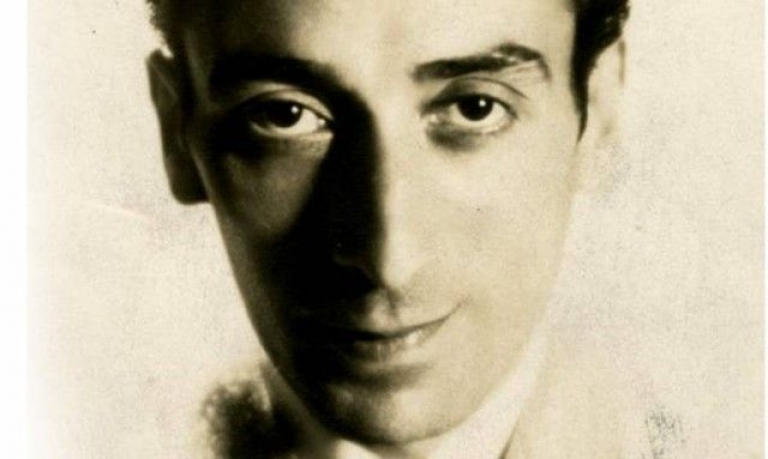

Es el poeta que cantó el dolor, la pesadumbre y la amargura del hombre moderno. Tal vez lo dispuso la desgraciada orfandad de la muerte de sus padres, que a los nueve años lo dejó en el desamparo, triste y melancólico. Tal vez por eso, le dolió “como propia, la cicatriz ajena, de aquel que no tuvo suerte, o de esta que no tuvo amor” (Homero Manzi).

Siempre fue un melancólico, un necesitado de afecto que comprendió a los tristes y transformó sus penas en tangos maravillosos, de una belleza lírica extraordinaria.

La identificación profunda con los postergados constituyó su mecanismo creativo básico, dando palabras al dolor, poesía y lirismo a la angustia del hombre desesperado en su sufrimiento: “Yo veo el dolor en todos los que tengo delante, me posesiono de su situación, comprendo cuáles son sus problemas y enseguida me pongo en su lugar y siento como sienten ellos mismos, percibo, como si fuera mío, el sufrimiento ajeno, el tango sale como si le doliera a ellos mismos” decía Discepolín.

Ese movimiento del alma en la creación artística se parece tanto al psicoanálisis del dolor, que nos sorprende muchas veces el valor terapéutico de cantarse un tanguito que dice justo, que nombra las palabras precisas, de nuestras tribulaciones. Una especie de tango-terapia del dolor: “La función del analista, en un primer momento, respecto de un paciente atravesado por el dolor, debe ser presencia silenciosa, disipar el sufrimiento recibiendo sus irradiaciones, dejarse impregnar por el dolor del otro, más allá de la comunicación verbal. Precisamente la recepción de las irradiaciones del dolor, pueden inspirar las palabras precisas para resignificarlo y aliviarlo… Se trata de dar sentido a un dolor que en sí mismo no tiene ningún sentido…y sin embargo, para aliviarlo, debemos transformarlo en símbolo, atribuir valor simbólico a un dolor, que en sí mismo es pura realidad, emoción brutal, sutil y extraña, es el único gesto terapéutico que lo hace soportable” (1) dice David Nasio, dando una definición tan parecida a la de Discépolo que nos hace ver que, de lo que se trata, en ambas experiencias, es de dar “palabras al dolor, en tanto el dolor que no se dice sino gime en el corazón hasta que lo rompe” (2).

Esta operación tan similar entre la composición de un tango y el psicoanálisis del dolor, explica quizás, esa sensación de alivio, de catarsis que nos produce un tanguito silbado para adentro, en circunstancias dolorosas de la vida. “El dolor que no se dice gime en el corazón hasta que lo rompe”, parece ser además, casi una descripción de las dramáticas causas de su muerte, casi la de un personaje desdichado, él mismo, de sus amargos tangos. Esos hondos pesares, esa aguda desesperanza, sobre la que Discépolo compuso sus obras más trágicas, fueron el reflejo de la década infame, la década del 30: El hambre, la miseria, la desesperación y sobre todo, la pérdida de la esperanza y la fe en el hombre, se adueñaron de un tiempo en el que “el verdadero amor se ahogó en la sopa”. El hombre cae en la infausta consciencia de su ferocidad, de su materialismo salvaje, de su indiferencia por el destino del otro, de su egoísmo y su desamor. Es el período entreguerra, el del crack del ‘29, de la crisis de un capitalismo que desparrama desempleo, pobreza y exclusión por todo el mundo, el que va incubando los fascismos en Europa.

En nuestro país a la crisis del modelo agroexportador, se agrega el primer golpe Militar y una decadencia moral sin límites, “La Década Infame”.

Tal era la desesperación que Roberto Arlt decía que la angustia se podía tocar en la atmósfera de Buenos Aires. Tanto que fueron los diez años con mayor número de suicidios en nuestro país, el de las celebridades, Lisandro de La Torre, Horacio Quiroga, Alfonsina Storni, Leopoldo Lugones, que dijeron basta a esa vida excesivamente cruel.

Con un pulso y sensibilidad excepcionales para captar el momento, Enrique escribió el tango “Tres esperanzas”, aquel que le dedica al suicidio en 1933, que según Galasso (3), es el año en el que se registraron los índices más altos de autoeliminaciones. En esa década escribe sus creaciones más maravillosas, más desgarradoras, atado a la coyuntura sí, pero con una profundidad metafísica, que la sustraen del tiempo y le dan un indudable carácter universal. Esos tangos: “Quevachaché”, “Yira Yira”, “Tormenta”, “Chorra”, el descomunal “Cambalache y “Esta noche me emborracho”, describen la tragedia de la existencia, del dolor, del tiempo que todo lo devora, de la tristeza y la desesperación, la interrogación por el mal y el bien. Y lo hace con el lenguaje del hombre de la calle, con el lunfardo, el que rechazaba la elite aristocrática, de un modo tal que llevó al absurdo de su prohibición, transformando a “Yira Yira”, en un patético “Camina, Camina”, cuando la censura tomó por objeto al tango en los años ‘40.

Otra de las luchas de Enrique, que guarda una notable vigencia, es la de entender que el lenguaje no describe realidades, sino que las crea, y en eso adquiere una dimensión política extraordinaria en tanto el lenguaje puede adoptar un carácter inclusivo o excluyente, revelador u ocultante.

La última batalla de Enrique Santos Discépolo sigue siendo contemporánea. Es la de su compromiso político con el movimiento peronista -con Perón y Evita- y con aquellos a los que visualizaba. Había dado un horizonte de esperanza, de pleno empleo, de derechos y de dignidad a los pobres desahuciados del ‘30. Aquel movimiento había recuperado la esperanza del pueblo. Así nació “Mordisquito”, un contrera desclasado e imaginario, al que Discepolín le hablaba en unos monólogos históricos en el programa radial “Pienso y digo lo que pienso”. Ese apoyo a Perón en el ‘51, en un país polarizado, injusto, imbécil, en el que la mayoría de sus amigos e incluso familiares militaban el anti-peronismo, le trajo el repudio, el odio visceral e irracional de los que solo saben odiar, y lo dejaron tan solo que un 23 de diciembre de 1951 -como en uno de sus tangos- se dejó morir de soledad, de tristeza, de incomprensión… Él, quien dedicó su vida a comprender y denunciar el sufrimiento y las injusticias humanas.

Enrique Santos Discépolo, un nombre que trasciende las épocas y los lugares, el que puso cuerpo y alma en su compromiso con el pueblo y que le costó la vida. Un hombre excepcional, un ícono del arte en la historia del país que merece ser recordado, aunque sea él en realidad quien nos recuerda con la vigencia de su obra.

(*) Psicólogo. MP243

PD: Este miércoles, a partir de las 21hs, en el programa “Tenemos que hablar” de Radio UNER 97.3, Sergio Brodsky y Mauricio Amie, estarán recordando la vida y obra de Enrique Santos Discépolo, junto a Ana María Rosso y Wally García.

(1) David Nasio “El dolor de amar”

(2) Shakespeare “Mc Beth”

(3) Norberto Galasso “Fratellanza”