Algunos políticos dicen que a la gente no le interesan las elecciones, que tiene otras prioridades. Que el atractivo se reduce a la “clase política”. En ese razonamiento estarían los intereses de “la gente, por un lado Y los de la “clase política”, por el otro.

Nunca entendí el concepto de “clase política”. ¿Acaso en una democracia, el campo de participación política no es patrimonio de todos los ciudadanos, o solo de una “clase”?

Creo que esta idea de “clase” apunta a la especialización o profesionalización de una actividad, acto que no es inocente. En ese sentido, la clase política se opone a participación política, como un derecho, e incluso un compromiso de todos.

Dicho esto, no estoy de acuerdo con que los ciudadanos no estén interesados en el debate político. Tal vez, lo que no motiva la atención son los discursos y discusiones vacías, sin contenido, que vemos y escuchamos en los medios, de candidatos de todo tipo.

¿Qué interés puede suscitar discusiones como la “foto de olivos” que, a nivel nacional, por ejemplo, se ha transformado en el foco de un debate tan frívolo, destinado a no conmover a nadie? Y otros temas tan lejanos a los intereses del pueblo que, más que de una clase, parecen de otro planeta.

Sin embargo, la sociedad discute otras cosas, graves preocupaciones que les atañen, y que potenciales leyes podrían ayudar a resolver. La pobreza, el desempleo, la situación económica, el uso de agroquímicos que envenenan poblaciones dentro de otros graves problemas ecológicos, problemas estructurales de salud y educación etc. que no se sitúan en la esfera de un debate a la altura. Ante su ausencia, determinados hechos nos despiertan de la somnolencia, y aparecen discusiones, tal vez, más verdaderas.

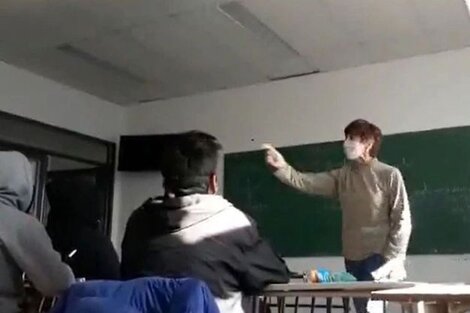

El video viralizado de una docente, por ejemplo, discutiendo de “política”, a grito pelado con un alumno, es uno de ellos. La aparición de una serie tan interesante como “El reino”, otra. Frente a la primera los medios de comunicación hegemónicos se apuraron a tildarlo de “adoctrinamiento”. En él, se observa a una apasionada profesora discutiendo con uno de sus alumnos sobre Kirchnerismo y Macrismo. Cada uno mantenía su posición a favor y en contra de ambos “modelos políticos”. Los términos binarios utilizados en la discusión, reproducen la empobrecida modalidad del debate impuesta, hace ya tiempo, por los grandes medios de comunicación que representan los intereses del poder económico concentrado en nuestro país. Mientras se discuta en términos de la “grieta”, blanco o negro, no habrá intercambio de ideas posible y este esquema seguirá no solo amargando asados y almuerzos domingueros, sino separando sin retorno a familiares y amigos.

Las ideas se enriquecen cuando se despojan de posicionamientos rígidos. El acalorado intercambio se produce en ese precario marco. Sin embargo, tuvo el mérito de reabrir una polémica más interesante que las fotos en Olivos o Exaltación de la Cruz, que los plagios del impresentable Milei y las frases vacías de Manes, entre otros…

¿Cuáles son los ´límites y los modos de lo que se puede hablar en la escuela? ¿Se puede discutir de “política”, aún partidaria? ¿Debe hacerse al modo de la profesora que aparece en el “video viralizado”? ¿Cómo se lleva el debate político a las aulas? ¿Cuál es en ese sentido el rol de la escuela y los docentes? ¿Es la escuela un espacio de “adoctrinamiento”? ¿Cuál es el significado de esa afirmación?

En principio, al plantear estos temas, no puedo ocultar una especie de envidia. Para quienes hicimos al menos parte la escuela secundaria en el período de la Dictadura cívico militar, estos planteos eran impensables.

La escuela era un lugar de represión. La censura, necesaria a la imposición del autoritarismo, castró irreversiblemente el pensamiento libre, la imaginación y la creatividad de varias generaciones. Lejos de estos acalorados enfrentamientos con profesores, la obediencia y el sometimiento era el eje central del vínculo, autoritario, vertical docente-alumno. En las formas y en el contenido se transpiraba ideología represiva. El director de la escuela cuidaba celosa y obsesivamente que el pelo no tocara el cuello de la camisa y que la corbata cumpliera su función, ya no metafórica, sino literal de ahogar el cuello y las ideas, al ahorcar el último botón de la prenda. El preceptor formaba las filas para ingresar y preparaba la reverencia para recibir a los profesores (nos parábamos a tal fin), que llegaban como monarcas imponentes para vaciar, en nuestras cabezas, el contenido que el Poder les exigía para moldear, a su gusto, nuestra subjetividad, pasiva, dócil, obediente. Los rituales, los gestos, los cuerpos sometidos eran necesarios a los fines de la represión. Los contenidos esquizofrénicos, vacíos y vaciados de sentido, reafirmaban la reproducción del Orden establecido.” Hay quienes mandan y quienes obedecen, quienes saben y quiénes no”.” Quienes tienen y quiénes no”. Esto” ha sido y es naturalmente así”.

La historia era una “sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente a través del tiempo”. Una sucesión de fechas a memorizar. De gestas a aprender estúpidamente. De san Martín que cruzó los Andes y de Belgrano que creó la bandera. Eso había que memorizar y repetir, nada que cuestionar. El “silencio era salud”, lema indiscutido en una sociedad aterrorizada. Pensar era peligroso. Para pensar estaban “Otros”.

Al lado de ese modelo dictatorial que vivimos en los tiempos no tan lejanos de la escuela de la Dictadura, la discusión entre la profesora y el alumno que se exhibió a través de las redes sociales, es superador.

Volvamos a la pregunta: ¿Es la escuela un lugar para discutir de política? Y en todo caso, ¿las discusiones deben darse en los términos de la profesora que saltó la pasada semana a la escena de la polémica? Al revés, ¿puede la escuela ser un espacio apolítico? ¿En qué términos deben darse las discusiones?

Estas preguntas remiten inevitablemente al rol de la escuela y del sistema educativo en la sociedad. Esta institución puede tener un papel que propenda a la opresión o a la liberación. Desde su creación ha cumplido la primera función, es decir, asegurar la reproducción de las relaciones de poder en el orden impuesto por el capitalismo. Las investigaciones de Foucault son contundentes al ubicarlas, junto a otras instituciones emergentes de la modernidad, como decisivas para construir sujetos sujetados a ese Orden: la cárcel, el manicomio, la fábrica, el hospital etc. tienen la misma función de imponer y naturalizar el Orden establecido. Esta imposición, se traduce pedagógicamente en lo que Freire llama “Educación bancaria”. En ella, el docente, como autoridad, como poseedor del “saber y el poder”, deposita el conocimiento en los alumnos que, como un recipiente vacío, lo memorizan y repiten de manera acrítica y pasiva como loros, ese conocimiento ajeno, preparado desde otro lugar, para ellos.

A la primera cuestión, considero que la escuela debe ser un espacio de discusión de todos los temas que nos atraviesan. Debe ser una institución profundamente política. No hay otro modo de entenderla en un sistema democrático. Debe fomentar el debate y la libertad de expresión, la búsqueda de la verdad. Debe promover el intercambio, la controversia, la polémica, claro que tolerante, respetuosa del disenso, de las diferencias. Y debe promover el pensamiento crítico y el enriquecimiento de las discusiones.

El pensamiento crítico se construye interrogando creencias, opiniones, indagando profundamente, rigurosamente para llegar al conocimiento de la realidad. Poniendo en cuestión ideas naturalizadas. Exigiendo argumentaciones y fundamentos lógicos a las afirmaciones sostenidas. Como Sócrates, haciendo parir una verdad, siempre provisoria, de un arduo proceso de pensamiento. De una fundada argumentación e investigación. No aceptando livianas aserciones basadas en los “dichos” de los medios de (in)comunicación y de las redes sociales. Ayudar a comprender que cualquier enunciación se inscribe en un contexto que lo produce. Propiciar el principio cartesiano de la duda metódica, que se opone a la repetición acrítica y mecánica de los se dice” o “dicen que”.

Creo que ese es el camino de una escuela liberadora y democrática, participativa. Se opone la educación bancaria, donde el poder y el saber residen en el docente, en la “autoridad”, y no son una construcción a través del diálogo. Y la obstaculiza también la censura. Ningún tema debe quedar afuera de la escuela, porque si no, pierde su sentido. Porque si no, los chicos se aburren patéticamente, se duermen inevitable y tristemente. La vida tiene que entrar a la escuela.

Recuerdo, en este sentido, el período de discusión pública de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Mientras los jóvenes encarnaban apasionados debates, muchas escuelas prohibían la portación de los pañuelos con el color que identificaba su opción en el debate. Era para “evitar discusiones y problemas”. Fue un buen ejemplo de una escuela vaciada de sentido. No solo la discusión “política” suele quedar fuera de la escuela. Entre otros temas centrales a la vida pública, La educación sexual integral. Los derechos humanos, nuestra verdadera historia y nuestra identidad. El blanqueamiento de los muros de la escuela Normal es, en ese sentido, un doloroso símbolo.

Hacer hablar la ideología en la institución escolar, de la institución escolar. Hacer estallar los sentidos. No silenciar nada. La escuela como lugar de discusión, de debate, de expresión libre del pensamiento, de la construcción de sujetos profundamente democráticos, debe ser -a mi criterio- el ideal preciado de la institución educativa, hoy tal vez utópico.

No me gustó la posición de la profesora. Por su estilo exaltado, no es necesario discutir a los gritos ni amedrentar al “otro”, no hay que olvidar que hay una asimetría de las relaciones de poder entre el docente y el alumno. Y porque -si bien creo que es totalmente lícito expresar su posicionamiento político y sus opiniones- su función no es persuadir a los alumnos de la validez de sus posturas, sino promover el debate, el interrogante, la investigación y el pensamiento crítico de sus alumnos. Enseñar, en un sentido etimológico, de poner señas que orienten el camino de la indagación crítica de la realidad. Enseñar que cualquiera sea su opinión, debe sustentarse en argumentaciones sólidas. Tal vez hubiera debido acompañarlo a investigar, desde múltiples fuentes, la veracidad de sus afirmaciones. Para que esa cultura sea posible es necesario que todos nos planteemos cómo pensamos, cómo construimos nuestras creencias, opiniones y conocimientos. Trascender el hábito de repetir acríticamente lo que los otros y el “Otro” dice, que es el modo en el que generaciones enteras hemos aprendido en la escuela y por lo cual repetimos sin pensar, lo que otros dicen, lo que los medios dicen. Esforzarnos en construir un pensamiento riguroso y admitir el enriquecimiento que se deriva de un intercambio, sin encasillamientos ni binarismos, ni estigmas, con tolerancia y respeto, es tal vez el desafío para lograr una superación cultural y social. En ese reto, la escuela tiene un papel fundamental.

Anexo:

“El reino”. Miniserie de Netflix. Actuaciones descollantes. Consagratorias. Un desarrollo que exhibe los viejos y novedosos entramados del “Poder”. El lugar preponderante que en algunos países tiene la iglesia evangélica. El poder económico, la política, la corrupción, el manejo de los medios hegemónicos de comunicación y del poder judicial como estrategia coordinada prolijamente por los agentes del imperio. Ante el vaciamiento del debate político, una joya para pensar en lo que está en juego.

(*) Psicólogo. MP 243