En el mes de la mujer mucho se ha hecho para reconocer y visibilizar su función social, sus derechos, sus sentires y sufrires. Pero pasado el 8 de marzo, las luchas continúan en los mismos lugares, con las mismas convencidas mujeres. Solo se ha sumado un granito más de arena. Cada vez más instituciones, agrupaciones, espacios comunitarios y demás realizan alguna actividad para ese día, y para no saturarlo, lo hacen a lo largo de la semana. Hay lugares donde lo que se organiza es sobre la marcha, entonces conviene hablar del mes de la mujer, y cualquier día de marzo es bienvenido.

Sé que a esta altura Ud. estará pensando: “a estas feministas nada les viene bien” y si lo pensó le invito a replantearse ¿Qué le provoca tantas actividades que reivindiquen los derechos de las mujeres, pero especialmente el derecho de la mujer trabajadora?

La realidad demuestra que en gran parte de esos espacios, donde se desarrollan actividades para reivindicar el lugar de las mujeres, hacen esfuerzos por “otorgarle” derechos y lugares a ellas, lo que estaría evidenciando un falso proceder: ¿Quién otorga? ¿Por qué otorga? También es real que, en otros tantos, se muestran actividades cargadas de simbología patriarcal, sesgos de género como regalos especiales, entrega de flores, etc. Sucede que en algunos es un “como sí”, políticamente correcto “hacer algo para el día de la mujer”, mientras los 11 meses restantes (intentando ser generosa) se continúa sectorizando, otorgando ascensos a varones solo por serlo, eligiendo personal masculino porque “no tienen hijos/hijas” (como si las infancias nacieran solo con la participación de la mujer); se continúa acosando, violentando, maltratando. Pero eso sí “el día de la mujer se festeja”. Interpretemos profundamente el significado simbólico de esa frase.

En marzo sucede otra cosa, es el mes de inicio de las actividades escolares, se proyectan y planifican los contenidos a enseñar. ¿Cómo se cuenta la historia? ¿Cuántas mujeres están en ella? ¿Qué lugar se les otorga?

La historia puede contarse de diversas formas: como un continuo devenir político, como el desarrollo de las sociedades o como la disputa de grupos por lo producido y el territorio, etc. Hay varias formas de enseñarla: a veces como un pasado inútil, otras como forma de entender el presente, en ciertos casos como herramienta para proyectar el futuro. En cualquiera de estas formas de enseñanza la pregunta es ¿la mujer dónde está? ¿Para qué incluirla?

Cuando se habla de patriarcado, no es cuestión de sexo, no es tema de mujeres o varones, ni de si se respeta o no la autopercepción de género, en todo caso esto es solo una parte del todo. El patriarcado es una forma de entender el mundo. Y va más allá de lo antes mencionado. Si se trata de una forma de ver el mundo, la historia que se enseña tiene mucho trabajo y responsabilidad en ello. ¿De que vale el “acto del día de la mujer” para reivindicar a Juana Azurduy (por dar un ejemplo) que peleo como “un hombre”, si el resto de la planificación anual solo muestra una sociedad donde los varones son los que tomaron las decisiones y no ponemos en cuestionamiento eso?

Cuando se habla de historia no solo se habla de la materia Historia, todas las ciencias tienen su historia: Biología, Matemáticas, Química y también lo tienen disciplinas como las Artes Plásticas, la Música y la Educación Física. Todo lo que se enseña en la escuela tiene un recorrido histórico, hasta la misma Pedagogía y Didáctica. Entender esto es parte de deconstruir el patriarcado.

De esas historias de vida y sociedades, pero también de lucha y desafío al patriarcado, poco o nada se enseña en la escuela. Un ejemplo de ello es Esparta que, como modelo de sociedad militar, varonil y poderosa, rara vez se contó que las niñas espartanas recibían comida en la misma cantidad y calidad que sus hermanos, lo cual no sucedía en los Estados demócratas de Hélade, donde las mejores piezas alimenticias eran para los varones. En Esparta las niñas eran colocadas bajo un sistema educativo similar al de los varones y se favorecía las aptitudes de fuerza, salud, agilidad y dureza, educándoselas en clases mixtas y al aire libre. Los demás helenos se indignaban porque las espartanas no tenían miedo a hablar en público, tenían opinión y además sus esposos las escuchaban.

Otro ejemplo es Malvinas: esas islas que defendieron nuestros “héroes”,casi sin hablar de las heroínas que allí hubo. Pero menos se conoce que el 16 de enero de 1831 María La Grande llegó a Malvinas invitada por Luis Vernet. En esa época María La Grande, María la Vieja o simplemente la Reina, era la Cacica del pueblo Tehuelche. Sus dominios abarcaban prácticamente toda la Patagonia, desde el Río Negro hasta las costas del Estrecho de Magallanes. Luis Vernet la había conocido en 1823 en Península Valdés mientras faenaba ganado. La gran cacica llegó acompañada por más de mil indios, lo invitó a negociar y conocer los derechos que su pueblo tenía sobre ese territorio. María permaneció varios días en las Islas Malvinas, pero la usurpación inglesa de 1833 truncó la integración.

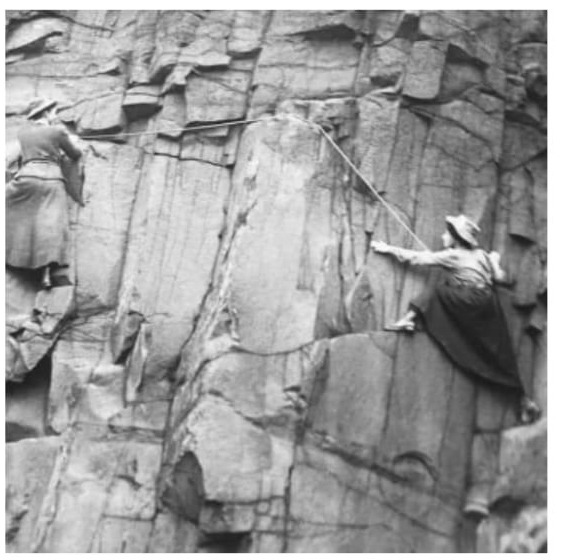

Otras historias tienen que ver con disciplinas artísticas y físicas tal es el caso de Bárbara Longhi, que durante el Renacimiento y el Barroco no sólo se dedicó a su gran pasión, la pintura, sino que vivió de él e incluso consiguió cierto reconocimiento. O Lucy Smith y Pauline Ranken, que en 1908 escalaron peñascos en Edimburgo, Escocia, con polleras largas hasta los tobillos, sombreros, blusas y zapatos de taco. La única protección que llevaban era un trozo de cuerda atada alrededor de cada una de sus cinturas; no tenían otro equipo de seguridad, como cascos, arneses o clavos, que ya usaban los varones. Pero además formaron su propio club de escaladoras, el Scottish Climbing Club, después de que se les prohibiera unirse al Scottish Mountaineering Club «solo para hombres». También la de Katherine Switzer, quien forjó el destino de las mujeres corredoras del mundo, cuando corrió la legendaria maratón de la ciudad de Boston, Estados Unidos. Un hecho sin precedentes en una época en la que los varones creían que las mujeres no eran capaces de correr más de 2,4 km; durante la carrera, Switzer fue fotografiada como la gran curiosidad, perseguida para evitar que siguiera adelante y, finalmente, descalificada cuando cruzó la meta.

Si hablamos de nuestra historia reciente, casi podría asegurar que en todas las aulas se conoce a Wanda Nara, pero nadie conoce a Marie-Anne Erize, quien crece en un pueblo llamado Wanda, en la selva misionera. Su belleza exótica la lleva muy joven a ser una modelo preferida por los diseñadores, hacia fines de los ´60 y principios de los ´70, amiga de Teté Coustarot, y participe de la mesa de Mirtha Legrand, prefirió dar apoyo escolar en las villas a desfilar en las pasarelas, eligió ser militante antes que mannequin. El 15 de octubre de 1976 fue secuestrada y desaparecida durante la última dictadura militar, nunca más se supo de ella.

Pero tal vez la que no debiera faltar es Hedwig Eva Maria Kiesler, conocida en Hollywood como Hedy Lamarr, fue una reconocida actriz, considerada popularmente como una de las más bellas de Hollywood, Hedy Lamarr fue además una genial inventora que desarrolló, entre otras cosas, el WIFI. Su faceta de actriz eclipsó totalmente su dimensión como creadora , a la postre mucho más importante a nivel histórico «Cualquier chica puede ser glamurosa, todo lo que tienes que hacer es quedarte quieta y parecer estúpida», apuntó irónicamente alguna vez. Sufrió violencia por parte de su padre, quien la obligó a contraer matrimonio con un magnate de la industria armamentística, violento y celoso, mucho mayor que ella. Estando con él recopiló toda la información necesaria sobre armas, retomó la carrera de ingeniería y cuando logró huir (con solo lo puesto) utilizó parte de estos conocimientos para inventar un sistema de transmisión de información que hoy llamamos WIFI. Probablemente haya sido espía, aunque no se ha descubierto registro de ello, aún.

Estos son solo pequeños ejemplos de todo lo que la escuela aún no enseña. Formas de luchas, historias de vida, entornos patriarcales de poder y dominación sobre los cuerpos y las decisiones de vida de las mujeres, a lo largo de la historia de la humanidad.

El patriarcado es una cosmovisión, y para que haya equidad en los derechos de los géneros, la escuela es la primera que tiene que hacer la deconstrucción.

Lic. Verónica López Tekoá Cooperativa de Trabajo para la Educación

(1)Lucy Smith y Pauline Ranken, escalando peñascos en Escocia